2021.02.14

眼窩脂肪切除

今日もよろしくお願いします。緊急事態宣言辛いですね。夜遅くまで飲み明かしたいです。

僕は一般公務員の家庭で生まれですので、舌は庶民派です。

居酒屋でのあん肝ポン酢や明太子の入った卵焼きとかたまらないです。

2次会でカラオケに行って「3分の1の純情な感情」とか「愛のかたまり」とか「世界が終わるまでは」とかを歌いたいです。

眼窩脂肪について

さて今日は眼窩脂肪についてです。

Orbitaを弄らない人からすると眼窩脂肪は未知ですよね。グイグイひっぱれば痛いし神経傷つけるかもしれないしであんまり触りたくないのが心情です。僕はまだまだ怖くて術中に「ひぃぃぃ!!」ってなり鹿嶋先生の手を借りてしまうことばっかりです。

オキュロフェイシャルクリニックで働いていると、見た目を治したい人が多く来ます。

色々な意見があると思いますが、眼窩脂肪が多い眼瞼はあまり美しくないです。

お腹のお肉と一緒で脂肪はない方がスマートで美しいです。

最たるものは甲状腺眼症かと思います。飛び出た眼球はぱっちりおめめではなく、美しいとは程遠い目です。

眼窩脂肪切除の注意点

眼窩脂肪を切除するときによく2つのことを注意を受けます。

1つ目が眼窩内にしっかり麻酔を効かせることです。

眼窩内に入ると知覚神経が眼瞼とは異なるので、脂肪を操作するときに眼窩内を麻酔しておかないと患者さんを痛がらせてしまいますのでしっかり眼窩内を麻酔してあげることが重要かと思います。友人で別の病院で逆さまつげの手術を受けた人がいますが、「麻酔があまり効かなくて本当に痛かった。特に術後。2度と受けたくない。」と言っていました。自分が執刀させていただく方にはそういう思いをさせたくないです。(まだまだ痛いと言われますが…)

2つ目が切り取るときは血管をしっかり焼灼することです。

脂肪を切り取るときに血管を焼灼しないで切除すると結構血が出ます。しかも脂肪は切り取ると眼窩内に引っ込んでしまうので止血がかなり困難でした…。手際が悪かったです。しかも眼窩内出血があると術後パンダみたいな内出血が起こります。結構見た目も悪いので今後は気をつけようと思います。

止血、麻酔ともに外科医の基本です。まだまだですが、色々なパターンを学んで今後も全力で取り組みます!

日々楽しいです!今日もありがとうございました!

関連記事

2021.02.08

スーパードクターへの道について

今日もお願いします。1週間毎に書くと言いましたが、今日は昨日の内容に追記です。

恥ずかしいですが、改めてこのブログについてご説明させていただきます。

だんだん内容を増やしていきますが、このブログは昨日書いたことを含めて自分が実際に痛い目をみて頭を悩ませた内容を書き綴っています。第1回目では「学んだことや経験したこと」と書いてますが、偉そうなことを言いながら実際の内容に関しては高尚な座学で学習したこと…ではなく手術をやってみて上司に注意されたことを自分の忘備録もかねて書いています。

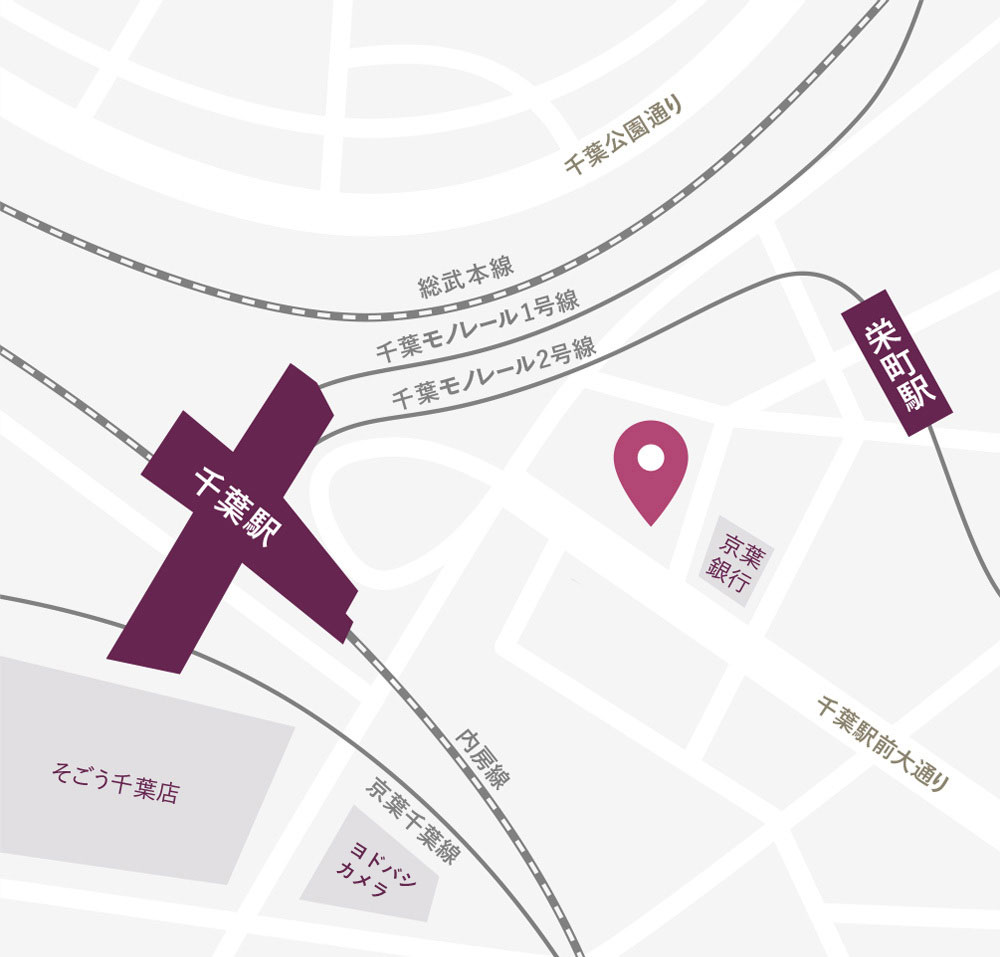

眼形成の分野は本当に専門家が少なく、僕のいる千葉県の南の方には「うちは専門でやってますよ!」というところは知る限り存じ上げないです。(「おいおい俺のことを知らねぇのかよ!」という先生がいらっしゃったらすいません!!)

その結果、普段の診療とは別にこのコロナ禍に休みの日に朝4時起きで銀座へ出向き研修させていただいてます。

お世話になった方々にはとても感謝しております。

実際探してみるとなかなか教科書もなく、眼瞼眼窩の解剖の本ですらそうそう見つからないです。

座学で勉強できることって本当に限られていて、術前には「よし!しっかり学べているぞ!」っていうつもりでも実際にやってみると「どこまで切る?」「どこまで糸をかける?」「深さは?長さは?」などわかっていないことがたくさんです。

上司に怒られて冷や汗をかきながらなんとかゴールへ向かっている。今はそんな状態です。

(余談ですがその夜上司のお金で銀座の美味しいお寿司を食べに行っています…腹が立った方は中指を立てて頂いて結構です…)

まだまだスーパードクターへの道は全然先が見えないですが、「結構遠くまで来たんだな…」といつか思える日がくることを信じて進んでいきたいと思います。これからもよろしくお願いします!

関連記事

2021.02.07

美しい睫毛内反手術のために

今日もよろしくお願いします。

だいたい週1回で書くのが今のライフスタイルには合っているようですので当面はそのくらいの頻度で書きます。

よければお付き合いください。

上眼瞼睫毛内反+重瞼形成について

今日は上眼瞼睫毛内反+重瞼形成について書きます。

眼形成外科医としておそらくかなり序盤に経験する手術かと思います。

とは言うものの確実にできているかと言われたら…甚だ疑問です。

睫毛がたつのは最低条件として綺麗な重瞼を作ってあげたいです。

綺麗な重瞼を作る上で、最近学んだこと

そうなるために最近学んだことを2つ書きます。

教科書にはこういうことなかなか書いてなくて答えを探し奮闘する日々です。涙

1.眼輪筋切除について

1つ目は眼輪筋切除についてです。

過去の報告によると皮膚切除+眼輪筋切除は睫毛内反の再発率を下げると言われております。

(Choo, C.T., et al. : Surgical management of upper eyelid epiblepharon. Eye. 12 : 623-626. 1998.)

眼輪筋は確かに切除した方がよいと思うのですが切りすぎも良くないんです。

これはやってみないと全然わからないことでした。(とほほ…)

睫毛上で皮膚切除を行いますが、切開線直下の眼輪筋を切り込みすぎると切開線直下に重瞼ができません。

また真皮を広くすくいすぎるのも切開線直下で重瞼ができません。

眼輪筋の切りすぎは注意です!

2.眼輪筋と挙筋腱膜との固定について

2つ目は眼輪筋と挙筋腱膜との固定についてです。

Hotzを行うときに僕は挙筋腱膜と眼輪筋を縫合し、穿通枝を再建します。

挙筋腱膜に糸をかけるときに本当にそれが挙筋腱膜なのか、良くわからない時が多々あります。

挙筋腱膜上にある薄い皮膜、はたまた眼窩隔膜に糸をかけているのか…

しっかり腱膜に糸をかけないと術後内反が再発します。

そうならないために

眼窩隔膜をあけてwhite lineをしっかり確認して腱膜に糸をかける

上記をしっかり行うのが確実なのだと思います。

しっかり睫毛をたたせて綺麗な重瞼を作る。まずはここから確実にできるように頑張ります!

今日もありがとうございました。

関連記事

2021.01.30

術後の受診間隔について

眼形成手術後の受診間隔について

さて今回も初歩的な話ですが、眼形成手術後の受診間隔についてです。普段は亀田総合病院の眼科で働いておりますので白内障手術も人並みにはしているつもりです。白内障手術では必ず次の日に外来で診察をします。感染がないか、前房が保たれているか、眼内レンズの位置に異常がないか、炎症が許容範囲内か、眼圧があがっていないか、などを見ています。内眼手術だと術後の合併症によっては見逃すと重篤な後遺症を残し得るため、手術の次の日に必ず診察をします。

眼形成手術の場合、術後感染が起こることはかなり稀です

眼形成手術ではどうなのでしょうか?眼瞼は眼球と違って血流が豊富なため術後感染が起こることはかなーり稀です。血流が豊富ってことは血腫が起こりやすいのではないか?とも思いますが、眼瞼血管はそれほどの大血管がないので閉創前にしっかり止血しておいてガーゼで圧迫すればほとんど起きません。

仮に感染や血腫が少しあったとしても、翌日は創がパンパンに腫れているので見てもよくわからないです。そこをもう1回創を開いて洗うのかというと「経過を見ましょうか。(ニコリ)」とお茶を濁すのが関の山です。

じゃ縫合糸が緩んで創が開いていたらどうするんだ!バカモン!

と言われかねないですが、創の上皮化は48時間で起こるためその間に外れるような縫合をしなければいいと思っています。

(すいません。偉そうなことを言っておりますが、始めたての頃に1度術後縫合糸が外れたことがありました…。すいません…。)

いつも手術をしていて思うのですが、「翌日来てください」は言うのは簡単ですが、言われる側はたまらんです。自分が患者ならなるべく通院回数が少ない方がお金も時間もかからずハッピーだと思います。実際術後の患者さんを全員翌日に見るのは医療サイドとしてもかなり重労働です。合併症が起きたのであればその時に対応すれば良いのであって、全ての患者さんに翌日受診を強いるのはやりすぎかなぁーーーと思ってます。

なるべく無駄を削いでお医者さんも患者さんもハッピーライフを送って欲しいと思います。今日もありがとうございました。

関連記事

2021.01.24

ブログ始めてみます。

ブログ始めました!

はじめまして。オキュロフェイシャルクリニック東京、新前橋かしま眼科形成外科クリニック、亀田総合病院で眼形成を専門に眼科医をしている菊地 良といいます。

本日AM8:42に上司からLINEで「ブログやらん?」と言われました。最初は???でしたが、PMになる頃には「人生何事も経験だしとりあえずやってみよう」と奮い立ちました。

眼形成外科医としてはまだまだかけ出しの状態です。内容に関して眼形成の先生方からするとハンッそんなことも知らないのかよ、と怒られてしまうかもしれませんがお許しください。日々の診療で学んだことや経験したことをゆるりと書き連ねていこうと思っております。読んでふーーーん程度に思っていただければ幸いです。

早速最近学んだこと

自分は現在眼科専門医の後期研修医のため結膜と角膜はほどほどに沢山縫ってきましたが、皮膚を縫うのは初期研修医以来でした。やっぱり綺麗な傷って大事ですよね。皮膚を縫っているとどうしても合わない時があります。最後の最後にたるみができてしまうとdog earっていう嫌なたるみができます。正に犬の耳みたいな皮膚にできるシワです。

犬の耳はピヨピヨしててほっこりしますが、傷がdog earになってピヨピヨしてるとがっかりです。非常に悲しいです。その修正法について古い論文でいい画像があったので供覧します。

市田 正成, 塩谷 信幸:皮膚 特集 私の縫合材料と縫合法私の縫合材料と縫合法—私はこうしている.臨床外科 35巻 11号 pp. 1572

眼形成わからないことだらけですが楽しいです。日々成長します。

関連記事

0202.11.09

solitary fibrous tumorの予後

今日もよろしくお願いします。

臨床眼科学会も無事終わりましたね。

なんで福岡のご飯ってあんなに美味しいのでしょうか?

学会中は1 kg/dayで増量してしまいまだ戻りきっていない状態です。

とんこつラーメンやゴマサバ、明太子は食べたことがあるのですが、水炊きは食べたことがありませんでした。

初めて水炊きというものを食べましたので報告いたします。

食べた場所はここです。

一木庵 · 〒810-0012 福岡県福岡市中央区白金1丁目6−24★★★★☆ · レストランgoo.gl

中心街からはすこし外れた場所にあるのですが、非常に美味いです。

ひたすら鶏をコースでいただくのですが、最後まで全く飽きないです。

鶏をよくもまあここまで美味しくできるもんだなと感服します。

お野菜もシャキシャキとクタクタのちょうど間くらいの絶妙な火加減で出してきます。

隣に非常にオシャレなバーも併設されており、二次会までセットで楽しめるまさに大人の隠れ家です。

一度御来訪を。

さてそろそろ眼科疾患シンポジウムですね。慣れないスライド作りに追われております。

以前にも紹介したsolitary fibrous tumor(以下SFT)の予後について本日は述べます。

SFTの治療方針のgold standardはとにかく外科的完全切除です。

SFTは周囲との境界が明瞭であることが多いようなのでアプローチさえできれば切除しやすいかと思われます。

取り残すととにかく再発します。術後放射線療法(+化学療法)も選択肢としてありますが、抵抗性があります。

では切除できた場合どのように予後を想定すればよいのでしょうか?

2016年のWHO分類では下記のようにGradingされています。

Grade I

corresponds most often to the highly collagenous, relatively low cellularity, spindle cell lesion previously diagnosed as solitary fibrous tumor;

Grade Ⅱ

corresponds typically to the more cellular, less collagenous tumor with plump cells and “staghorn” vasculature that was previously diagnosed in the CNS as hemangiopericytoma:

Grade Ⅲ

most often corresponds to what was termed anaplastic hemangiopericytoma in the past, diagnosed on the basis of 5 or more mitoses per 10 high-power fields.

これは明確な線引きはなく、目安になります。

現在現在多数のリスク層別化モデルが存在していますが、最も広く使用されているのは下記のようです。

Table 3 Modified four-variable risk stratification model for development of metastasis in solitary fibrous tumorswww.nature.com

年齢、腫瘍サイズ、有糸分裂数、腫瘍壊死の4つの項目についてscoringし、low, intermediate, highの3つに分類するものです。

特にlowに分類されると転移リスクはほぼないとのことでした。

しかし、いずれにせよかなり長期での再発・転移報告が多数出ておりますので長期followは必須と考えます。

今日は学会前ですので少しニッチな内容でした。

アカデミックな内容も楽しいですが、まだまだできないオペがたくさんあって歯がゆい日々です。

スーパードクターはまだまだ遠いです。明日も頑張りましょう。今日もありがとうございました。

関連記事