2022.11.10

涙小管断裂について

今日もよろしくお願いします。

久しぶりに鴨川のお鮨についてのご案内です。

大寿司 · 〒299-2853 千葉県鴨川市宮1664−4★★★★★ · 寿司店goo.gl

田舎である鴨川市のさらに中心地から離れた場所にあるお店です。

完全予約制でコースのみのお鮨屋さんです。

おそらく鴨川のお鮨屋さんで唯一本格的な江戸前鮨コースを頂けるお店かと思います。

聞いて驚きましたが、店主さんは元々銀座久兵衛で修行された方です。

決しておしゃべりではなく、味のあるいい接客をしてくれます。

お話を伺ってみると都内からもお客さんがいらっしゃるようです。

席数も多くなく隠れ家的な雰囲気で江戸前鮨が頂けるお店ですので一度ご賞味ください。

また、11/5に大阪での眼窩疾患シンポジウムにて演題発表をさせていただきました。

感想としてはまだまだ……というところです。

統計解析や臨床研究の構成について練るべきところがたくさんあることがわかりました。

来年以降も沢山の学会に演題登録する予定ですので少しずつ経験を活かしたいと思います。

さて本日は涙小管断裂についてです。

先日他院にて修復できなかった涙小管断裂の手術を執刀致しました。

涙小管断裂はきっともうマスターできているだろう…!!と淡い期待を持っていましたが、、、、

なかなか断裂した涙小管の中枢側を見つけられず……鹿嶋先生に交代したら5分で断端が見つかりました……

まだまだです💦ぐやじいいい。。

涙小管断裂 Canalicular lacerationの修復に関するポイントをまとめたいと思います。

疫学としては

Herzumらは180の眼瞼裂傷のうち涙小管断裂をきたし修復を要したのは24(13.3%)だったと報告しています。

[Eyelid injuries: epidemiological aspects] - PubMedIn eyelid trauma, the lid margin is affected in 24% and the lacrimal drainage system in 16% of all injuries. Our data also showed a high association (44%) of eyelid injuries with t…pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

また、下記論文によると

男性、下涙小管断裂が圧倒的に多いです。

原因としては交通外傷>転倒による外傷>労災>暴行です。

涙小管の修復さえできれば術後は解剖的改善(通水できること)は100%得られますが、機能的改善(流涙がないこと)は90.7%に留まるようです。

Canalicular laceration repair with a novel bicanalicular silicone tube - PubMedRunshi-RS bicanalicular silicone stent achieved good anatomical (100%) as well as functional (90.7%) success and good cosmetic results (100%) in patients with canalicular laceratio…pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

鋭的外傷では断裂部位は浅層に留まりますが、鈍的外傷では深部での断裂となり断裂部位の探索が困難となりがちです。

深部断裂の修復のコツは頭位を傾け、multiple traction sutureを行い創部を最大限に展開することです。

上記のように顔を傾けることで涙囊付近で千切れた涙小管も発見しやすくなります。

また図のように牽引糸をかけることでより深部の組織の展開ができるようになります。→これができてなかったです…。

綿棒などを用いこそぐように探索していくと白いツルツルとした管腔構造が見えてきます。

ここまでくればチューブ挿入し、再建を行えばOKです!

再建にもポイントが色々あるのですが、今回は割愛します。

専門を眼形成眼窩外科に決めて本当に楽しいことばかりでしたが、本格的に専門を深めていけばいくほど沢山の難関が出てくるなぁと思う今日この頃です。いけるところまでいってみます。今日もありがとうございました。

関連記事

2022.10.27

内下壁骨折における下斜筋切離について

今日もよろしくお願いします。

2月23日-26日のThe 38th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congressのポスター発表が決まりました。

oralでの発表じゃなくて非常に残念ですが、初の海外学会への発表ということでワクワク感と不安の両方があります。

場所はクアラルンプールです。

こういう学会に演題を出し続けないと、日常診療がアップデートされずにマンネリ化してしまいます。

開業してしまうと日常診療に追われて学会活動が疎かになりがちだと思うのでこういう努力は継続していきたいと思います。

しかも、学会に演題を出すと経費で海外に行けるので僕からするといいことばっかりです。

さて本日は内下壁骨折における下斜筋の切離についてです。

下壁と内壁の複合骨折の場合、下壁アプローチもしくは内壁アプローチのみでは術野が狭くプレートが入れられないことがあります。その場合には下壁と内壁のアプローチを別々にして最後下斜筋の付着部を骨から外して術野を広げる方法があります。

そもそも下斜筋って外していいのでしょうか???

初めて聞いた時は「カシャをハズス??え??」って感じでした。

それに関しては

で述べられています。

眼窩骨折や甲状腺眼症において内側眼窩に到達する際に元々はLynchアプローチが普及していました。

Lynchアプローチだと皮膚切開や涙道系損傷などのデメリットが散見されました。

上記の報告では経涙丘アプローチ(涙丘の外側1/3を12mmの垂直切開)で皮膚切開をせずに内側眼窩に到達できることを報告しています。その中に下斜筋を骨から外すという記載がありました。

この方法だと皮膚瘢痕を残さずに優れた術野展開ができて、かつ合併症も少ないと述べられています。

これは当院でも採用している方法ですが、術後の複視って大丈夫なのでしょうか??

この論文で評価されています。

一度下斜筋を外して後に6-0 polyglactinで同じ場所に固定しています。

上記は結果ですが、20例中2例を除いてほとんどの人は1〜6ヶ月で寛解しています。

複視の残存を認めた2例に関しては、術前から下斜筋の機能低下を認めています。

このような場合には下斜筋の切離は検討する必要があるということでした。

内下壁骨折の場合、下壁や内壁の単一アプローチでは術野が不十分なことが多いです。

また、骨折を再建する際はインプラントの偏位を避けるために1枚プレートで再建した方がよいという考え方もあります。

内下壁への下斜筋切離を伴う経結膜アプローチは非常に有効な手段であると言えると思います。

今日もありがとうございました。

青森の実家からりんごが届いたので頬張りたいと思います。

関連記事

2022.10.06

ASOPRSに行ってきました。

本日もよろしくお願いします。

9月25日に千葉大学で千葉県眼科集談会

9月29, 30日にシカゴでアメリカ眼形成再建外科学会ASOPRS

に参加してきました。

千葉県眼科集談会では主に千葉県の県北の先生方が集まって主にcatやgla、retina関連の発表が主になされてました。

自分は眼形成分野で

という演題で相川先生と芳田先生とで発表させていただきました。

普通の眼科学会ではあまりない内容ですが、千葉県県北の先生方への自己紹介も兼ねて発表しました。

一人質問していただいた先生がいらっしゃったので興味を持ってもらえて嬉しかったです。

千葉眼科医会長の柿田先生や千葉大の馬場教授、市原の麻薙先生にもご挨拶ができたので孤軍奮闘の割には爪痕を残せたのではないかと思っております。大きな学会も大事ですが、実際に自分が働く医療圏での活動をしないと患者様が集まらないので地道に頑張ります。

もう一つ。

ASOPRSに参加してきました。まず一言。「もっと早く参加しておけばよかった……」です。

こんな興味深く、好奇心を揺さぶられる会は今まで初めてです。

最近少しは成長してきたのかなぁと過信しておりましたが、なんだまだまだヒヨッコじゃん、とスタートラインにまた引き戻された気分です。

朝7時から学会がスタートします。

7時から権威のある先生とテーブルを囲んでコーヒーを飲む会があります。Eggs with Experts/Breakfast Round Tablesという会ですが、世界中の先生方が活発に意見交流をしているのは非常に興味深かったです。自分は言葉の壁にぶつかり凸できませんでした💦

その後は分刻みでひたすら発表の連続です。最初にrapid fireという持ち時間3分の若手中心の発表があります。おそらく僕より後輩と思われる世界中の先生方が最高峰の学会で堂々と発表している姿を見ると悔しさが込み上げてきました。

その後general sessionが始まり、眼瞼、美容、倫理、手術、涙道、甲状腺眼症などの発表が丸二日続きます。

没頭して居眠りしなかった学会はほぼ初めてかもしれないです。

感想としては

①1例報告がなく、必ず統計解析がある

②甲状腺眼症という独立したsessionがある

③医者のfeeや医療コストなどのお金に関する発表も結構ある

④AIや画像解析の話が多い。

⑤涙道に関しては日本の方が進んでいる感じ?

というところでしょうか。

甲状腺眼症は抗IGF-1受容体抗体であるteprotumumab(商品名: TEPEZZA)の話が多かったです。

世界でアメリカでのみ承認されている薬で様々なデータが発表されていました。

いずれのsessionを聴いてみて思ったことは

①オキュロの手術内容・件数は十分に世界と戦える。(特に脂肪減圧!)

②当たり前だけど英会話って大事。。。

②アメリカ臨床留学ってかっこいいなぁ…!!!

です。

今後の論文執筆やUSMLE取得など進路について改めて考えさせられました。。。

僕の目標を大きく変える貴重な体験ができました!!

このような機会を頂いた鹿嶋先生や亀田病院の堀田部長に感謝申し上げます。

改めて今後も継続学習です。今日もありがとうございました。

関連記事

2022.09.22

年末休診のお知らせ 12/31(土)

年末12/31(土)は休診させていただきます。

ご確認・ご了承のほどお願い申し上げます。

また、東京院については、年末12/31(土)も診療しております。

2022.09.22

休診のお知らせ 10/1(土)・10/10(月)

10/1(土)・10月10日(月)は休診させていただきます。

ご確認・ご了承のほどお願い申し上げます。

2022.09.12

Lateral orbitotomy with rim removal

Berke切開について

今日もよろしくお願いします。

専門医試験が終わって3ヶ月経ちましたが、専門医前よりも忙しい日々を送っております。

①学会活動

②論文執筆

③眼形成の啓蒙・後輩指導

④ひたすら手術

が当面の目標です。

だんだん患者様伝いで紹介をいただける機会が増えてきました。

また、房総〜外房地区の開業医の先生方から紹介をいただけるようになってきました。

本当にありがたい限りです。最近自分一人で頑張っていても救える患者様の数はたかが知れてるなぁとつくづく思います。

手間でも地方会や患者様への啓蒙、後輩指導ってすごく大事だと感じる今日頃ごろでございます。

さて本日はBerke切開からのKrönlein手術についてです。

最近骨の手術ばっかりしてます。いったい自分は何科医なのだろうと戸惑う時もあります。

しかし、未知の分野の手術に挑むのは非常に血沸き肉踊ります。

そもそも外壁切除を要する眼窩手術の適応ってどういうのがあるのでしょうか?

参考書籍はこちら

こちらの教科書によると

①最大限の眼窩減圧術

②筋円錐内へのアクセスの必要性

③眼窩先端部病変に対する眼窩内壁切除との併用

とされています。

減圧術の場合以外は骨は一度外してまた戻します。

外壁を切除する時は重瞼線切開が望ましいです。重瞼切開のKrönleinの一番いい適応は涙腺腫瘍などの眼窩外上方の巨大腫瘍かと思われます。

Berke切開の場合、

①眼輪筋を分断してしまう

②瘢痕が目立ちやすい

などのデメリットがあります。

今回執刀させていただいた症例では腫瘍が筋円錐内の下方にあったため、重瞼切開では到達しづらい可能性があったためBerke切開としました。

骨を外す時の注意は

①頬骨側頭神経の損傷

②頭蓋内への侵入

です。

上方の骨切りを行う時は、頭蓋内への侵入を防ぐため15度尾側に傾けてbone sowを用いると良いとのことです。

術後起こりうる合併症には下記があります。

今回は患者様の許可をいただいたので顔写真などを掲載させていただきます。

術前と術後1週の写真です。長年の巨大な眼窩腫瘍のため眼瞼が引き伸ばされて下垂になってますが、だいぶスッキリした目つきになりました。

眼球の裏にこんな腫瘍があったなんて驚きでした。切除できた時は手術室中にワッと歓声が広がったのを覚えています。

このような悩みを持った方々は眼形成眼窩外科医である僕らにしか治してあげられないです。

怠惰にならず今後も継続学習です。今日もありがとうございました。

関連記事

2022.09.09

休診のお知らせ 9/23(金)

9/23(金)は休診させていただきます。

ご確認・ご了承のほどお願い申し上げます。

2022.08.01

Krönlein’s operation(lateral orbitotomy)

今日もよろしくお願いします。

眼科専門医試験無事合格いたしました!謎の2次審査?なるものがあるのですが、おそらく大丈夫かと願っています。

応援していただいた方々、上司・後輩の先生方、直前まで悩みを聞いてくれた友人・家族に感謝申し上げます。

専門医はゴールではなく通過点に過ぎないので今後も進み続けます。

最近気がついたら1週間の手術件数がだいぶ増えてきていることに気がつきました。

7/5 眼瞼下垂3件 腫瘤切除1件 眼瞼内反1件 白内障6件

7/6 眼瞼下垂3件

7/7 小児霰粒腫1件 眼瞼下垂4件

7/8 他院術後修正眼瞼下垂1件 脂肪減圧1件

7/9 眼瞼下垂3件

7/10 眼瞼下垂2件 腫瘤切除1件 霰粒腫1件

7/11 皮弁形成術 1件

いろんな病院を回って週7手術している状態です。

好きな手術ばっかりやっているので非常に楽しんで手術できています。

自分のような年次でここまで手術ができるなんて本当に感謝です。

今後もたくさんの患者様に手助けになれたらと思います。

さて先日は眼窩腫瘍に対するKrönlein手術を経験させていただきました。

(クレーンラインと読みます。ちなみにöの点々は「ウムラウト」というドイツ語に使われる記号です。)

そもそもKrönleinってなんよ?っていう眼科医の方がもしかしたら多数派かもしれません。

ちなみに今年の専門医試験の選択肢として出てきました。

昔からある骨を外すタイプの眼窩アプローチ法です。

最初に行われたのは1889年で甲状腺眼症を対象に眼窩外壁の切除を行い眼窩脂肪の脱出行ったものです。

その後眼窩アプローチ法は患者負担が軽減する方向へ進化してきました。

しかし、現在でも大きな眼窩腫瘍(特に涙腺腫瘍)などは皮膚を切開し、骨を外す作業が必要になります。

眼窩腫瘍の部位による分類、またアプローチ法の利点欠点、Krönlein法のおおまかな手順を挙げます。

Schmidek and Sweet: Operative Neurosurgical Techniques, 7th Ed

実際経験した流れを説明します。

下の図のように重瞼線切開は外眥を超えてcrow's feetに沿って頬骨までを目安に切開します。

次に眼窩隔膜を切開し、その後眼窩外壁を剖出します。

外壁が出たら15番メスで骨膜切開します。

骨膜剥離後にノコギリで骨の切開を行います。目安は頬骨弓の上縁〜頬骨前頭縫合の上です。

この時に皮膚や眼窩組織を切り込まないように注意が必要です。

Visual Anatomy 視覚解剖学visual-anatomy-data.net

外壁を外すと途端に視野が広くなります。

その後は腫瘍本体にシルクなどで牽引をかけて被膜を破らないように丁寧に剥離を行います。

今回の腫瘍は涙腺からの連続病変だったため、涙腺の眼瞼部を温存し眼窩部毎切除を行いました。

最後に外した骨を戻し、骨膜を5-0シルクで縫合し閉創としました。

一見ダイナミックな手術に見えますが、適切なアプローチで行えば非常に安全に手術が行えます。

早く鹿嶋先生の指導がなくとも亀田総合病院で単独でこういう手術ができたら素晴らしいなと思います。

眼形成眼窩外科分野は千葉県の外房、房総地区ではできる人がおそらく自分しかいないです。

この専門分野で長くこの地域に貢献したいなと思っています。今後ともよろしくお願い致します。

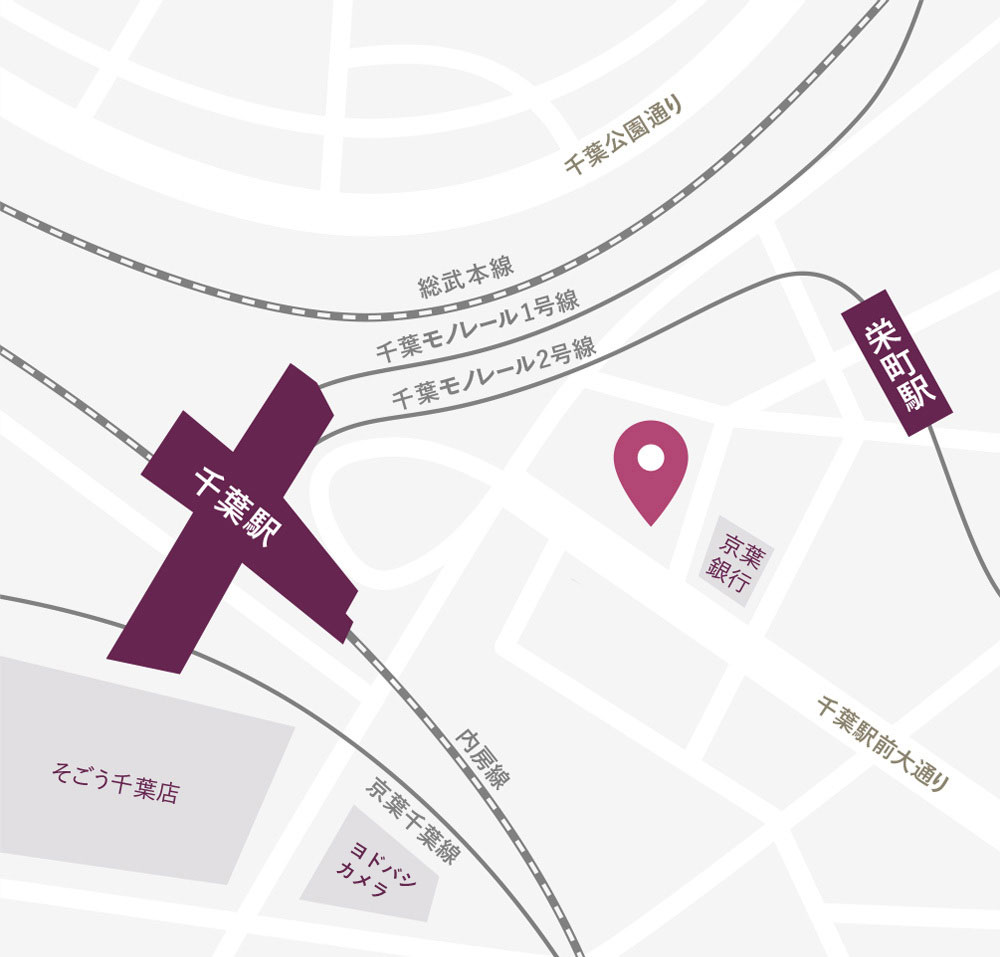

ちなみに瞼や睫毛のことでお悩みの場合

「まぶたの悩みがあります。」「眼形成外来の菊地先生にかかりたいです。」

とおっしゃっていただければ僕の予約が取れますのでご希望の方はお待ちしております。

関連記事

2022.06.27

anterior lamellar reposition

今日もよろしくお願いします。

専門医試験を理由に1ヶ月以上ブログをさぼっておりましたが、再開します!いつもありがとうございます。

専門医試験無事終わりました!一応自己採点は8割程度でしたのでおそらく大丈夫かと思いますが………

今年も去年に引き続きなかなかの難易度でした。僕の同期の先生が試験直後に配信した動画をupします。

今年専門医試験を受けた人には抱腹絶倒だと思います。ぜひ見てみてください。

ちなみに元ネタの映画も非常に面白いですのでぜひご覧になってみてください。

ヒトラー~最期の12日間~

さて本日はanterior lamellar reposition(以下ALR)についてお話ししたいと思います。

以前のブログで逆さ睫毛の分類について行いました。

上眼瞼のentropionやtrichiasisを治すのって本当に難しいと実感する日々です。

maginal entropionも難しい病態の一つで、マイボーム腺自体が眼球側に内方回旋しているため少なくとも毛根切除やHotz法では全く治らないです。

そこで出てくるのが当院で行なっているALRです。

今のところmarginal entropionに対して行う術式の選択において定義されたコンセンサスはありません。

既報でanterior tarsal flap rotation combined with anterior lamellar reposition (ATFR+ ALR)を選択しているものがありましたので紹介します。

ALRでは眼瞼の前葉と後葉を完全に分離して瞼板上方に固定し直します。

前葉毎上方にずらすため、睫毛が眼球にあたることがほぼなくなります。

論文化しておりませんが、当院での成績は今のところおそらく100%です。

上記既報で紹介されているATFRを行うかどうかですが、

個人的にはマイボーム腺開口部はできるだけ温存しておいた方がよいのでは、

と思うのでこのtarsal flap rotationまではやらなくていいんじゃないかなーー?と思います。

ALRをやっても再発するような場合は選択してみてもいいかもしれません。

当院のALRではデザインは睫毛上3mmで切開を加えます。

写真でみると結構睫毛に近いです。

そして前葉後葉を分離させて、瞼板に固定します。分離させるときはマイボーム腺開口部を傷つけないように注意が必要です。

この時に外側の前葉を少しだけ切り上げると外側の睫毛までしっかり立つのでオススメです。

瞼板はこのまま被覆せずに終了します。

術後早期は赤みが目立ちますが、1ヶ月もたつと上皮化され見た目の違和感がほとんどなくなります。

症状は劇的に改善するため患者様の満足度は高い印象があります!もっと症例数を増やして論文化しようと思います。

また定期的に更新していきますのでご覧になってください。

「ブログ見ましたよ!」とか「試験頑張ってくださいね!」とお声がけしてくださった方々本当に嬉しかったです。

ありがとうございました。今後ともお願いいたします。

関連記事

2022.06.07

休診のお知らせ

(7/18(月)・7/31(日)〜8/7(日))

7/18(月)は臨時休暇、

7/31(日)〜8/7(日)は夏季休暇のため休診させていただきます。

8/8(月)から通常診療になります。

ご確認・ご了承のほどお願い申し上げます。